こんにちは!ラクです。

突然ですが…職場の人間関係は良好ですか?

なぜ、ここまで職場の人間関係がイヤなのか。

これまで、「少しでも自分の経験や勉強したことがお役に立てば」と思い、

メンドウな人間関係を回避・軽減する方法を(稚拙な)ブログで紹介してきました…

そこで、少し最近思うことがあります。

そのように捉えることが、本来正しいのではということです…

やはり「人間関係がメンドウだから」の観点で捉えているケースが多いのではないでしょうか。

この辺りをちょっと勉強してみようと、以前から興味のあった「マルクス資本論」を読んでみようと思ったのですが…

原本があまりにも難しすぎたため、まず以下マンガを購入しました(笑)

今回は、このマンガの方の本と関連付けて「なぜ働くことが、人間関係を悪くしてしまっているのか」について考察していきます!

人間の尊厳すら、否定…?

p58では、「あまりにも仕事が忙しすぎて、今日も3時間しか寝れなかった」という場面からスタートします。

職場で立て続けに2人辞めたにも関わらず、人員の補充はないまま、しかも残業は減らせと言われる…

珍しい話ではないですし、似たようなご経験をされている方も多いと思います。

今回注目したいのは、「そのように強いている管理職や先輩社員の心理」です。

自分の部下や同僚が苦しい思いをしている職場もあると思います。

そして、自分自身も平社員だったときは同様の苦しみを味わってきたことでしょう。

しかしそれでも…

「苦しいのはみな同じ」

「部下や後輩の能力が低いのが悪い」

「死ぬ気でやって当たり前」

そのような空気が不思議と蔓延しています。

これはなぜなのでしょうか…

管理職や、先輩社員の心理

p76には、以下のようあります。

管理職も結局は「従業員」なので、実は同じ平社員と同じ「労働者」です。

自らの労働力を「売り」、会社から給料を得ているわけです。

「たくさん会社からもらってるんだから、たくさん働いて当然」という見方もできます。

一方、平社員よりも数百万多いだけで、いいように会社に使われているという見方もできます。

優秀な人材をより多くの時間拘束させるには、「役職」あるいは「先輩・後輩」という階級制度は最高のシステムです。

また、このシステムは「会社のために身を粉にして働くべき」といった責任感を植え付けることにも大いに成功しています。

その一方で、このシステムこそが職場の人間関係を悪くする原因にもなっています。

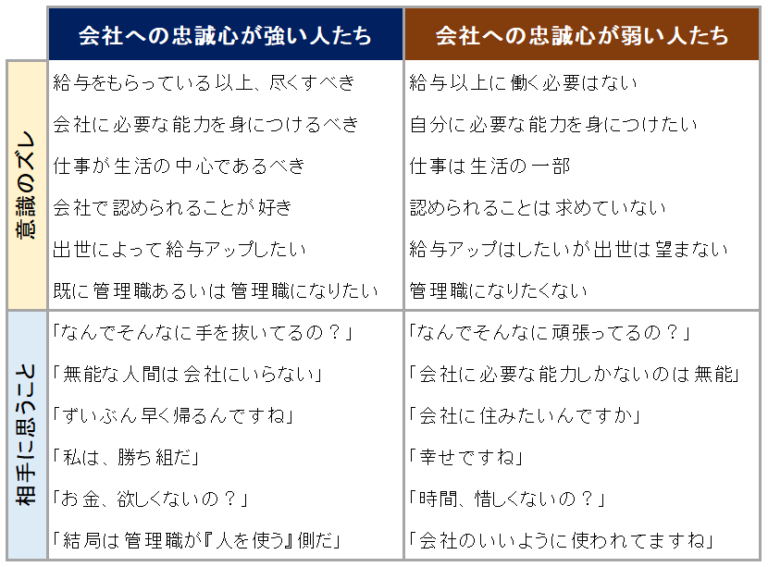

会社への忠誠心

「上司と部下」あるいは「先輩と後輩」といった階級は、当然ですが分断を引き起こします。

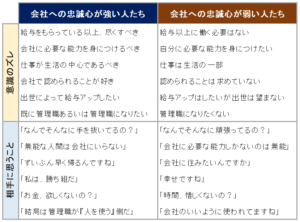

つまり「会社への忠誠心が強さ」が強いグループと、そうでないグループです。

もう少し深く掘り下げると、忠誠心が強いグループには「別に働きたいと思っている訳じゃないけど、勤めている以上は尽くすべき」という人たちも入ります。

そして、こういった人たちを作り出すことに成功していることが、資本主義社会における資本家たちの成功で、労働者の苦しみでしょう。

なぜなら、このことが分断を引き起こしていて、職場の人間関係に抗争をもたらすきっかけになっているからです。

少々極端ですが、忠誠心の強弱によって、以下のように分かれるのでは…と思っています。

階級高いと忠誠心も高い?

一方で…

上司や先輩必ず「忠誠心が高い」かというと、そうでもないです。

「階級が高い方が、忠誠心が高い」という図式が当てはまらないこともあります。

例を出して考えてみましょう。

しかし後者については、管理職としての仕事を全うしないと降格されるか、悪い成績をつけられます。

うまくできてますね…

この評価制度が、さらに職場の人間関係において、分断を引き起こしている原因の2つ目のようです。

つまり、忠誠心が高いわけではないが、勤めている以上は尽くさなくてはならない…と思う人がいます。

そして、そういった人たちが結果的に高い階級に属することがあります。

このタイプの人は、「責任感が強いタイプ」…あるいは「周りから非難されるのが怖いタイプ」です。

一見マジメなスタンスなのですが…ここでいう「周り」とは、結局「忠誠心が高い人たち」のことです。

会社に忠誠を尽くしている人たちに非難されると、自分の会社での立場が危うくなる…

だから、会社のために頑張る…

それは忠誠心が高くなくても、結局「忠誠心が高い」人たちと同じ行動を取っていることになります。

階級制度と評価制度は悪か?

では、職場関係を悪くしてしまっている階級制度と評価制度が「悪」かというと、それも違うでしょう。

適切な役割を人に与え業務を管理し、公平に評価を行うことで品質を保つことも、社会全体の快適な暮らしを実現するためには重要です。

問題は、その度合いです。

冒頭で述べた、以下をもう一度見てみましょう。

「苦しいのはみな同じ」

「部下や後輩の能力が低いのが悪い」

「死ぬ気でやって当たり前」

これらは明らかに行き過ぎであって、忠誠心どころか会社を神格化しているのではとも思えてしまいます。

マルクスはこのような「暴走する資本主義社会」への警鐘を鳴らしているようです。

確かにこういった現代の社内の雰囲気は歪でしょう。

こういった資本主義の暴走を止めるのが民主主義だと思われますが…そこが弱いのも、現代の構造的な問題ですね。

自分には、何ができる?

構造的な問題に対して個人ができることは、残念ながら多くはなさそうです。

そして「自分の価値観を以て、相手を測る」ことは抗争しか生みません。

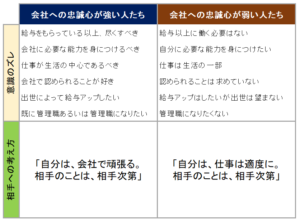

そう考えると…少なくとも以下のように「どう相手を捉えるか」の考え方を変えていくのはどうでしょうか…?

そうすれば、「働くことにより人間関係が悪くなる」ことは減っていきます。

ダイバーシティなどが叫ばれて久しいですが、その根本にはこの考え方と同じようなものがありそうです。

つまり、マルクスの言う「行き過ぎた資本主義」へのブレーキのようなものなのかな…と感じています。

少なくとも、自分自身はこういった構造に気づき、考え方を少しでも変えられるといいですね。