こんにちは!ラクです。

「私の仕事、他の人に比べて多いんですけど…

どうしてなんですか?フェアじゃないですよね」

…と部下に仕事を拒否されるようなケース、ありませんでしょうか…?

このブログを読んでいただくことで…

部下がなぜこのように言うのかを2つの側面から考察します。

そうすることで、解決のための糸口を掴めます!

拒否する理由と解決策

仕事を拒否する部下の「心の声」は、以下のようなものです。

(B) 他の人に比べて仕事量多いのに、まだ私にやらせる気?

(C) 隣の部署の人たちは早く帰ってるのに、なぜうちの部署だけ…?

(D) めんどくさい…早く帰りたいのに…

(E) この仕事を引き受けたところで、給料上がるわけじゃないし…

これらの不満は、以下の2つに分類できることが分かります。

◆ 「これまでの自分の仕事」と、今の仕事を比較している

他人の仕事と自分の仕事を比較してしまっている状態とは、

要は「あの人に比べて私の仕事はメンドクサイ」という気持ちが出てきています。

これまでの自分の仕事と、今の自分の仕事を比較すると、

「今までこんな辛い仕事したことない」という気持ちになります。

いずれのケースにしても、その差が大きいほど、不公平感が募るんです。

それは「損」な気持ちに繋がります。

よって考えるべきは、いかに公平さを演出することが出来るかが重要です。

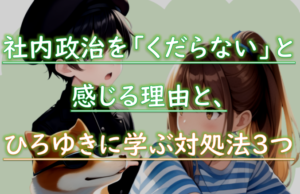

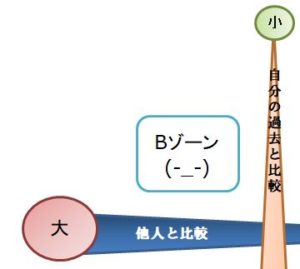

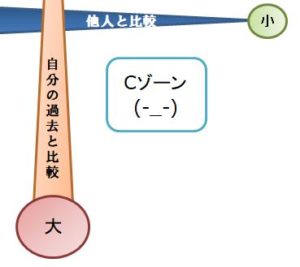

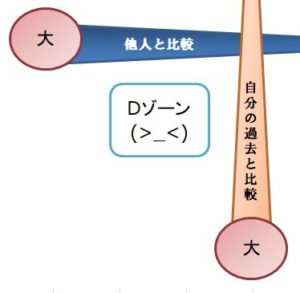

2つの「比較軸」を基に考える

この2つの比較を組み合わせると、以下のように図解することができます。

つまり、4つのタイプがあるわけですね。

- Aゾーン:特に問題なし

- Bゾーン:他人と比べて、私の仕事の方が大変と感じている

- Cゾーン:過去の仕事より、今の仕事の方が多いと感じている

- Dゾーン:他人と比べても、過去の自分と比べても、仕事が大変と感じている

Bゾーン、Cゾーン、Dゾーンにある人たちを、いかにAゾーンの方に近づけていくかが課題です。

ひとつずつ見ていきましょう!

Bゾーンの部下

他人と比べて仕事が大変だと部下が感じているゾーンです。

しかし、多くの仕事において、仕事を他人と比較するということは、実はかなり難しいんです。

仕事の感じ方は人それぞれですし、個人の能力の差もあり、外部要因がある場合も。

よって…ある程度の「仕事の基準」となる指標が必要になってきます。

それを説明することにより、部下が納得してくれる確率が高くなります。

例は以下のとおりです(これらは主に「仕事量」の指標になるかと思います)

- 予測される対応件数

- 担当している顧客の数

- 担当顧客の合計取引件数

- 担当顧客の合計収益額

- 担当商品の予定販売個数

- 担当商品の予定収益

少し面倒かもしれませんが、状況に応じてどういった数字がもっとも客観的に状況を判断できそうか、考えてみてください。

その数字を取ってみて、合理的な判断をしていることを部下に説明できるとベストです。

たとえば以下のような具合です:

「ほら、あなたの仕事量は、他の人に比べてそこまで多くは無いでしょ?」

「他の人でもあなた以上の仕事をしていらっしゃる方もいらっしゃいますよ」

「確かに、この仕事は不確定要素が大きいから、少し他の人に回しましょうか」

Cゾーンの部下

自分の過去の仕事と比較している部下のゾーンです。

この状態に陥りやすい人は、新しい仕事を振られたとき、わーーーっとなってしまう人。

冷静に自分の作業量を把握できず、勝手にパニックになり、心理的に負担を感じていることが多いです。

まぁこういった人は、実は真面目で責任感がある人に多いんですけどね…

要は、「カンペキにやらなきゃいけない!」という気持ちが強すぎて、そのプレッシャーに耐え切れなくなるんですよね。

オススメの形としては、まず業務の内容を以下のように可視化すること。

| 内容 | 回数 | 1回ごとの時間 |

| 顧客対応 | 約20回 | 各5分 |

| レポートの作成 | 午前と午後2回 | 各30分 |

| チーム会議への参加 | 午後1回 | 90分 |

このようにすることで、自分が抱えている不安や不満の正体を「自分の外」に一度出すことができます。

案外このように書き出してしまうと、「なんだ、全然たいしたことないじゃん」と思ってくれるケースもあります。

ある程度、業務内容の可視化が出来たら、ぜひ以下について考えてみてください。

② そもそも全て続ける必要があるか?

③ 誰かに移した方がいいか?

④ このまま自分で続ける場合、方法を変えられるか?

このように全てを書き出すことで、本人も冷静になれます。

Dゾーンの部下

他人と比較しても、また、自分の過去と比較しても、仕事が大変だと部下が思っているケースですね。

この部下については、Cゾーン寄りなのか、Bゾーン寄りなのか…をまず考えること。

Cの対応とBの対応を同時に対処せず、優先順位付けをすることが大事です。

他人との業務量を比較できるような基準をしっかり作るのか、

それとも本人の業務量を一緒に見直すところから始めるのか…

ひとつずつ片付けていきましょう。

改善のイメージ

改善のイメージは、以下のような矢印のイメージを持ちましょう!

つまり、CゾーンとBゾーンに居る人は、なるべくAゾーンに近づけるイメージを持ちます。

Dゾーンに居る人については、すぐにAゾーンに移すのではなく、BゾーンかCゾーンに移すことを考えるというイメージです。

今、すぐ準備できること

ここまでのお話で、あなたがうまく対処されることを願っています。

もちろん現実世界では思いも寄らないことがあります。

しかし、絶対的な正解がない以上、足を踏み出すことが重要です。

それでも…

念のため、カンタンな自己診断をしておく方がいいかもしれません。

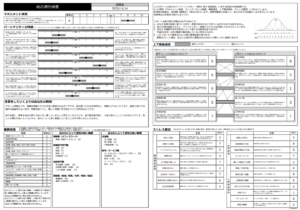

私はある転職サイトを利用して、無料の「コンピテンシー診断」を受けました。

結論から言うと…

…と思ってしまうくらい、なかなか刺激的な結果でした。

大体10分くらいで無料診断は終わり、以下のようなA4サイズ1枚で回答を見ることもできます。

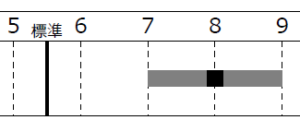

自分のマネジメント資質

「管理職向きかそうでないか」は、良し悪しの話ではないと思います。

しかし、「自分に合った仕事」を探すうえでは大事な項目ですね。

どうも、標準は5.5のようです。私の場合は、8でした。

自分のパーソナリティの特徴

スマホでご覧になる方も多いと思うので、表の切り抜きだけにしますね。

こういうときに大切なのは、「濃淡を見ること」です。

たくさん情報があると分かりにくくなることがありますが、要は「最も飛び出たもの」を注視すると良いでしょう。

私の場合は、「人あたり」「チームワーク」が極端に低く、

「問題解決力」「オーガナイズ能力」がとても高いことが分かります。

仕事のうえでの特徴

若干文が長いので、まとめますね。

ここが性格のまとめの部分となり、ある意味一番大切なところだと思います。

仕事をしていくうえでの特徴

- 筋の通ったものの見方をし、解決に向けて合理的な推論を行う。

- 問題を解くこと、難しい問題に立ち向かうことが好き。

- 自己主張し、相手を自分の思う方向に引っ張っていきたい。

- 他人との関わり合いというよりも、自分について意識している。

自分が説教臭いというか、理屈っぽいことは知っていましたが、

この内容ではまるで「相手のことを軽視している」ようにしか思えません(笑)

でも、これは本当にその通りで、これは「自分が見えていない自分」だったと思います。

自分の職務適正

この項目は、これまでの性格判断のようなものに基づいていると思います。

これまでの結果を見ると、私の場合、「人あたり」「チームワーク」が弱く、

「問題解決」「オーガナイズ能力」が強いと出ています。

それを踏まえての結果ですね。

「事務職」「管理部門職」などが上位にあり、

反対に「公共サービス」「営業」「販売」などが下位にあります。

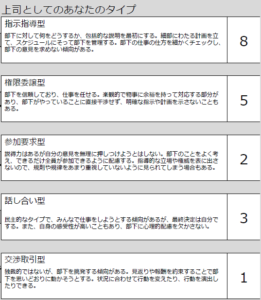

自分の「上司として」のタイプ

今回の「部下との対話が求められる状況」においては、この項目もとても大事です。

高得点ほど、そのタイプの可能性が高いことを示します。

10が最高で、1が最低です。

私の場合は…「指示指導型」の傾向があり、逆に「交渉取引型」ではないようです。

部下によっては、私のこういう「指示指導的」な傾向を嫌うというようなことも、あるかもしれません…

自分のストレス要因

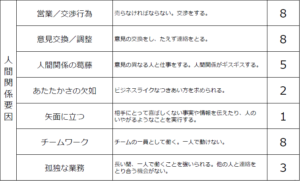

項目としては「職場環境要因」「仕事要因」「人間関係要因」の3つがあります。

しかし、ここもスマホ表示のことを考えて「人間関係要因」に絞ります。

ここでは、高得点ほどストレス要因が高いことを示します。

ここも先ほどと同じように、まずは「濃淡を見ること」にしましょう。

「営業・交渉行為」「意見交換・調整」「チームワーク」の3つがストレス要因が高いと出ています。

一方、「あたたかさの欠如」「矢面に立つ」「孤独な業務」は、ストレスを感じにくいそうです。

…結構ハッキリ分かれましたね…

まとめ

私が部下との関係でうまくいかないとすれば、どう考えても「人当たりが冷たい」とか、「無神経」とか、その辺りでしょう。

一方、冷静に知識や論理的思考力を使って問題を解決することを目指し、自己顕示欲を押さえ、

相手の気持ちももっと考えることを意識すれば良いとも言えます。

なお、今回ご紹介したのは、≫ミイダス![]() で無料で受けられる「コンピテンシー診断」です。

で無料で受けられる「コンピテンシー診断」です。

転職者用サイトかと思われるかもしれませんが、診断だけ利用することが可能です。

(ホントに興味があればその際には転職情報も集め始めればいいだけなので。)

念のため、カンタンな無料診断をしておくのがオススメです!