こんにちは!ラクです。

「いや…別に、管理職になりたいとか、無いんで…」

…そんな風に特に若い部下から言われて、

「ホントにそうなのか?」と疑問に思ったこと、ありませんか?

若い世代の人たちに聞いてみたとしても、あまりガツガツするところを見せたくなかったり、

社内で変にウワサされることを避けたいがため、無難な回答になりがちですよね。

ネットやテレビ報道などの一部によれば、

そんな感じのコメントも目立ちます。

どのポストまで昇進したい?

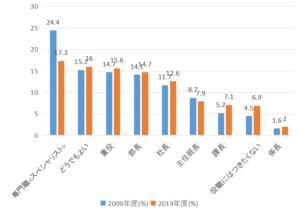

平成31年度(2019年度)に実施された「新入社員『働くことの意識』調査」(公益財団法人・日本生産性本部)によれば、

「どのポストまで昇進したいか」という新入社員への質問に対し、以下のような結果が得られています。

(有効回収数 : 1,792 人)

確かにこれだけ見ていれば、「専門職でありたい」「どうでもよい」「役職に就きたくない」という

いわゆる「出世したくない」に該当する人たちは、実に4割に上ることが分かります。

一方で、逆に言えば今の若者たちも、以下のことが言えます。

よって、

「今の若者たちは出世したくない」という単純な捉え方は、あまり適切ではないと言えます。

報道と事実のズレ

ではなぜ、「今の若者たちは出世を望まない」という考え方が巷に広がっているのでしょうか?

考えられる理由としては、冒頭のトクコさんのコメントにあるように、

「今の若者たちが本音で話してくれているか、分からない」ことがあると考えられます。

そんな感情が入り混じっているのかも知れません。

以下は新入社員に実施された「仕事や職場へのコミットメント」に関する意識調査の結果です。

回答で「そう思う」と「ややそう思う」を合わせた割合が8割以上になっていたものだけを抜粋しました。

- 1位 社会や人から感謝される仕事がしたい

- 2位 仕事を通じて人間関係を広げていきたい

- 3位 ワークライフバランスに積極的に取り組む職場で働きたい

- 4位 どこでも通用する専門技術を身につけたい

- 5位 高い役職につくために、少々の苦労はしても頑張る

- 6位 これからの時代は終身雇用ではないので、会社に甘える生活はできない

4位にあるように、「役職への高さ」への意識についても持ち合わせていることが分かります。

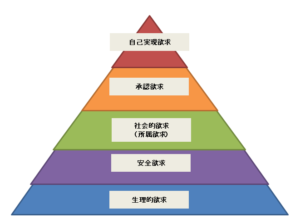

マズローの5段階欲求説

そもそも、

「高い役職に就きたい」と思う気持ちにさせるものとは、何でしょうか。

それは… カンタンに言えば、「欲」ですよね。

この図のピラミッドの見方は、端的に言えば、

低い位置の欲求が満たされると、もう1つ上の階層の欲求を持つようになる …というものです。

単純に考えれば、出世についての欲求があるとすれば、

承認欲求あるいは社会的欲求が原動力になりそうな気がします。

しかし…

現代においては、実はより低次元に位置する安全欲求が、意外と満たされていないケースがあるように思われます。

若手世代の傾向?

少し話が変わりますが…

以前、私は息子たちのサッカー教室に行って、サッカーを教えていました。

そしてそこには、なぜか「ボールになるべく触らないようにしている子」が何人かいました。

不思議に思って、どうしてボールを取りにいかないのか聞いたことがあります。

すると…

…ということでした。

もちろん親に習いごとを強制された可能性もありますが、

それ以上に「サッカーを楽しい」と思ってくれていないことが残念でした。

現代の特に若い世代の社会人については、

もしかすると少し同じような傾向があるのかもしれません。

恐れや不安が先行して、

積極的に仕事を取りにいかなかったり、やりたいことを口に出せなかったりするような傾向です。

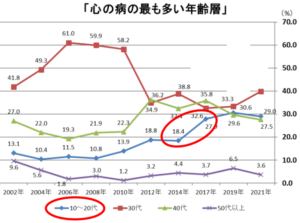

若手世代が抱える問題

ある調査では、特に2014年から2017年の3年の間で、

上場企業で働く10代から20代の「心の病」が急激に増加したことが挙げられています。

出典元:第8回 『メンタルヘルスの取り組み』に関する企業アンケート調査結果

~「心の病」の多い世代で20代が急増。各世代共通の課題に~

公益財団法人 日本生産性本部 summary_mentalhealth2021.pdf (jpc-net.jp)

詳しい原因は分かっていませんが、考えられるのは

2014年の時点でいわゆる「団塊の世代」の人たちは65歳前後の年齢を迎え、

これまで会社を支えてきた人たちがごっそり抜け、世代交代が行われる時期だったからかも知れません。

また、急激にITやグローバル化が進み、

未知の業務を行わなくてはならないストレスが多くなったことも考えられます。

つまり、

新入社員時には出世意欲などはあったが、

入社後の心の安全が保障されていない…

そんな風に考える若手社員が増えてきている可能性があります。

過度な安全欲求?

しかし…

特に日本の社会は、これまでとは比べ物にならないくらい安全です。

それでも安全と感じにくい…あるいは不安を拭いにくい背景として、

「不安や非難を不必要が煽られている」ということがあります。

SNSをはじめ、現代ではネットに在る多くの情報… テレビニュースもそうですが、

過激なタイトルや内容を用いた報道をしたり、いわゆる「切り抜き」という手法を用いて偏った観点のみ伝え、

視聴者の興味を引くという方法が良く用いられています。

特に…大衆が勝手に掲げる「正義」の名の下、

「悪を非難する」という手法は、人の興味を引きやすいです。

芸能人のスキャンダルや、政治の方向性への批判などがそれですね。

どうすれば自分が「大衆の掲げる正義」の標的になってしまわないか?

その気持ちが大きすぎて…

そんなリスクを抱えるくらいなら、何もしない方がいい…

言ってみれば、

過度な安全欲求…

それが子どものサッカーでも、大人の仕事でも起きているのかも知れません。

そのことを裏付けるデータもあります。

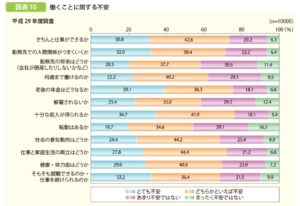

以下は、内閣府が全国の16歳から29歳までの男女(有効回答数10,000)を対象に行った調査結果が示すものです。

データ取得期間は平成29(2017)年10月27日から同年11月13日までの間です。

最も不安に感じているのは「収入」と「老後」への不安ですが、次いで「きちんと仕事ができるか」および「職場での人間関係」です。

本当の「リスク」とは?

一方で、少し考えれば分かることですが、

「何もしない方がいい」と考えるのは、本来は逆にリスクです。

本当に追い詰められていて安全が脅かされている状態の人ほど、

正常な考え方が働かず、そういった過度な安全欲求を持ってしまい、

逆に自分を窮地に追い込んでしまう危険性があります。

例えば、サッカーでボールを取りに行かなければ当然味方からは不満に思われます。

仕事だって同じことで、苦手だから避けていると同僚や上司からの印象も悪くなります。

サッカーを止め、スポーツを止め…仕事も避け…そのうち人と関わることを止める…

なんでもかんでも止めていると、何より自分自身が弱くなっていくんです。

筋力の低下、頭脳の低下、精神力の低下…などですね。

過度な欲求の末路

「別に自分が弱くてもいいじゃん」と考える人も中にはいますが、

過度な安全欲求は、依存の危険に繋がります。

自分の安全を確保するためなら、何かにすがり、そのために自分の財産や人生を浪費しかねないからです。

以下は例です。

①他者への依存

②会社への依存

③ルールへの依存

④権力への依存

知らず知らずのうちにこういったものに依存してしまっていて、

自分を守ってくれているものを当たり前のように捉えている危険性があります。

しかし、自分を守ってくれているものは、永久にあり続けるわけではありません。

結局のところ、「最後に頼れるのは自分だけ」という摂理は変わらないので、

「何もしない方がいい」という偏った考え方を続けていると、危険なんですよね。

変えるべきは「環境」

小学生時代に「4月生まれ」の子どもと「翌年3月生まれ」の子どもが、

同じ環境で同じようにスポーツや勉強を課されていることに疑問を感じたことはありませんか?

サッカーでも低学年の子供が高学年の練習に交じって頑張ろうとしても、

実力の差を感じすぎてしまって、自信を失ってしまうことがあります。

これ、大人も全く同じ。

つまり、どう頑張ったって「自分が優位な立場になる」ことが難しい環境においては、

諦めたり逃げたりする人が多いということです。

「勝てるかもしれない」という環境下にいなければ、

自分でやっぱり線引きをしてしまうんですよね。

「頑張っても、これくらいかなー」みたいな。

これはごくごく自然なことです。

どうすればいいか?

オススメの方法は…

「関わる人間を変える」あるいは、「人間との関わり方を変える」ことです。

やっぱり、人間は誰でも普段関わる人たちから影響をどうしても受けるものです。

逆に言えば、「安全が脅かされている」と感じる大きな理由は、今の人間関係にあります。

ただ…いきなり環境をガラっと変えてしまうことは、今度は環境適応のために時間と労力を要し、別の安全欲求を生み出しかねません。

そこで、まずは以下のように小さく少しずつ変えていくことがおススメです。

例えば子ども達のサッカーの場合…

なるべく「同じレベルの子たち」を揃え、最初は少人数だけでプレイさせることをします。

そういった形で「小さく狭い人間関係の中で、まずは進めていく」ことが、成功体験を生むきっかけになります。

職場でも、なるべくその人と同じくらいのレベルの人と一緒に仕事をしたり、

簡単にできそうな小さなプロジェクトなどを行ってみるなど、

小さくチャレンジできるステージから始めることも、効果的です。

自分の優位性の探し方

自分の人生の方向性について、迷うことってありますよね…

管理職に向いているのかどうかも、なかなか自分では分かりません。

私自身はどうしたかというと、

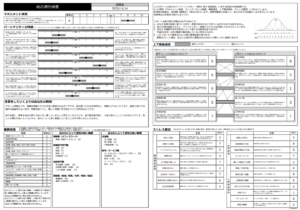

自分のことをより知るため、 ≫ミイダス![]() という転職サイトを利用して、無料の「コンピテンシー診断」を受けました。

という転職サイトを利用して、無料の「コンピテンシー診断」を受けました。

以下が結果内容で、このように1枚のPDF形式で分かりやすく数字やグラフで示してくれます。

コメント欄には以下のようにありました。

逆に一番スコアが低かったのが「人当たり」と「チームワーク」でした…

ご興味があれば、》コンピテンシー診断の使用例13個と口コミも、ぜひ見てみてください。

自分のことをより知ることで自信が持てたり、上司に対する今までの態度を反省するきっかけになったようなレビューもあります。

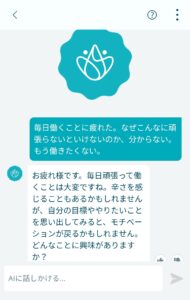

心が、疲れたら…

もしどうしても心が辛い場合…

心の安定を取り戻すため、「自分の心に問いかける」方法があります。

認知行動療法という手法です。

個人が持つ負の思考や行動パターンが心理的な苦痛や問題を引き起こすと考え、それらの思考や行動を変えることで、感情や症状の改善を目指すこと。

しかし「認知行動療法」を一人で行うのは難しいかと思います。

そこで、≫【Awarefy】![]() (アウェアファイ)というデジタル認知行動療法アプリのAIを利用します。

(アウェアファイ)というデジタル認知行動療法アプリのAIを利用します。

AIと会話することで、自らの思考や行動を変えることを目指します。

(こちらのアプリはGooglePlayBestOf2022 部門大賞受賞を受賞しています)

自然な会話でこちらの話を引き出してくれるので、自分の気持ちを言語化し、気分を和らげることができます。

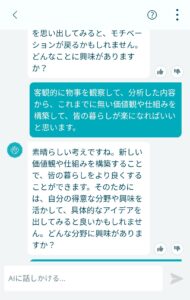

Awarefy利用による気づき

- 改めて、何に自分が迷っているかを、再確認できた。

- 確認にあたって、自分の言葉で表すことができた。

- 自分の言葉で表していくことで、自分に自信が持てた。

、話をしていくと、AIではなく「自分が答えを出している」状態になり、自信に繋がります。

「働きたくない」「上司に相談しづらい」「部下への対応が分からない」「顧客対応が辛い」など、

よくある職場の悩みについても、》AIとの会話例と口コミを見ると、丁寧に聞いてくれていることが分かります。

良ければぜひ試してみてくださいね。

補足:18歳〜28歳の方へ

もしもあなたが、18歳〜28歳の、いわゆる第二新卒/既卒/フリーター/高卒などに該当するようでしたら、

ここまでに挙げた転職エージェントを利用するよりは、むしろ「第二新卒」をターゲットにしているエージェントを利用するのも手です。

なぜなら、明らかにその方が「手厚いサポート」が受けられるからです。

例えば ≫【第二新卒エージェントneo】![]() では、以下のような特徴が挙げられます:

では、以下のような特徴が挙げられます:

- 1人当たりの丁寧なサポートは平均で10時間提供。

- 内定後だけでなく、入社後も強力なサポートを行ってくれる。

- ブラック企業を排除し、安心して就職できる優良企業のみを紹介。

- 不採用通知の内容を把握できるため、迅速な改善が可能。

- スタッフは全員が第二新卒者で構成。

- 履歴書の添削だけでなく、一緒に職務経歴書の作成もサポート。

- 関西支店でもサポートを受けることが可能。