こんにちは!ラクです。

「あれ…なんか避けられてるような…仲間外れにされてる…?」

…と感じたこと、ありませんか?

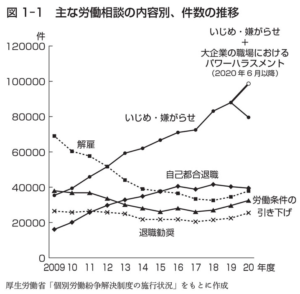

「講談社BOOK倶楽部」のサイト上掲載されている厚労省データでは、2011年までは「解雇」に関する労働相談が多かったそうです。

しかし、ここ10年は「いじめ・嫌がらせ」の方が圧倒的に相談件数が増えています。

このブログでは、「不公平な評価」をリスクと捉えます。

そのうえで…

「証拠がない」ときの対応と、4つの角度からの対策をご紹介します!

目次

今、すべきこと

方向性は以下のとおりです:

- 1対1で戦わず、「会社の問題」に持っていくこと

- 「証拠がない」なら、「証拠を作る」こと

「証拠を作る」とは、たとえばメールで危害を加えてきている当人に以下のように送ることです。

後々人事などから「ちゃんと上司と話しました?」などと言われることもあります。

そのときに、自分からアプローチしたという記録が役に立つわけですね。

「この人は冷静に状況を見てる」と捉えてもらうことができます。

それは、人事や会社の上の人たちに対しても、好印象を与えることになります。

人事やマネジメントへのメール例

信頼できるマネジメントや人事に連絡をするときに大切なことがあります。

それは、「事実を伝えること」と「会って伝えること」です。

お忙しいところすみません。xx部の●●です。

現在上司の△△から不当な扱いを受けているように感じており、ご相談させていただければと思います。

[事実]

- 〇月△日:チーム総出のプロジェクトについての会議が行われ、私だけ招待なし。

- 〇月〇日:第二回目の会議が行われたが、さらに私だけ招待なし

- 〇月□日:上司に「なぜ招待が無いか」を確認するが、返事なし(添付参照)

- 〇月×日:第三回目の会議が行われたが、さらに私だけ招待なし

[お願いしたいこと]

まずはこの件について今週30分ほどお話をさせていただければと思います。ご都合の良い時間を教えていただけますでしょうか?

このように、最初のアプローチは短めのメールにしましょう。

相手に、「まずは全容を捉えてもらうこと」を念頭においてください。

また、「あなたに会って話を聞きたい」と思わせることも大切です。

4つの身を守る対策について

ここまでのことが、まずは「行うべきこと」です。

ここから先は、上司や人事などと話すときのための「身を守る手段」です。

リスク管理は以下のように4つに分けて考えられることがあります。

危機に際した際には、ぜひこの4つを考えてみてください。

「対処する」「転嫁する」「許容する」「断つ」…

今回はこの考え方を用いて、それぞれの「例」を挙げてみたいと思います。

①「転嫁する」場合の例

ひろゆきさんの著書「≫論破力」p206~の内容を引用します。

まずは「暴言的な内容を記録して、その人を追い込むための準備をしておくこと」が書かれています。

また、もし上司のさらに上の人に話ができるのであれば…

「●●さんに聞いたところ、私の案が面白いとコメントをいただいたのですが、どうなんでしょう?」という具合に、

再度上司に掛け合うようなこともできるのではと述べられています。

あくまで、その場で感情的になって自分だけで対抗しないことが大切です。

②「許容する」場合の例

ここでは鈴木博毅さんの「≫実践版 孫子の兵法」(p124)を参考にします。

著書には、イギリスの軍事思想家「リデル・ハート」のことについても書かれています。

それは「相手が油断しておらず、かつ、相手がこちらの攻撃を撃退あるいは回避できるときは、戦いを仕掛けるな」です。

さらにP128では孫武のことにも触れています。

「相手が万全の状態で攻めてきたら、敵のもっとも重視しているところを機先を制して奪取すること」ということです。

まずは相手の急所がどこにあるのか、キチンと把握することが大切です。

③「断つ」場合の例

大事なのは「何を行わないべきか」という点です。

著書「≫Think Smart ロルフ・ドベリー(安原美津-訳)」の内容を参考にします。

そこでは、伝説の投資家ウォーレン・バフェットのコメントを引用しています。

「私たちはビジネスにおける難問の解決法を学んだわけではなく、難問は避けた方がいいということを学んだ」ということです。

転職をするような選択肢がハードルが高い場合があります。

その際は、異動や一時休養などの形で「避ける」ということを考えてみることも手です。

転職はせずとも、同業他社の他の口コミなどを≫転職会議から見てみるのも良いと思います。

同業種の他社も似たような状況であれば、他の業界への転職を考えるキッカケにもなるでしょう。

④「対処する」場合の例

かなり高等ですが、「≫頭に来てもアホとは戦うな!」(田村耕太郎・著)の内容についてです。

「もし自分のことを仲間外れにしたりする人がいれば、その当人に相談しにいくこと」も戦略の一つと説いています。(≫マンガ版はこちら)

これはかなり効くようです。

ドキっとしながら相談に乗ってくれて、対策を教えくれて、当人もそのとおりに行動する可能性があります。

この手法の要点は「険悪になりそうなときほど、何らかの形でコミュニケーションを取り続けるべき」ということです。

会話が不足することで過度な深読みが始まると、負のループが始まって余計に危険です。

まとめ

今回の対処・転嫁・許容・断つの4つについて挙げた例は以下の通りです。

職場いじめへの対応例

✅対処する

本人に対策を相談する

✅転嫁する

自分だけで対抗しない。記録なども用いて相談。

✅許容する

すぐに行動を取らない。急所を把握するまで耐える。

✅断つ

問題の「解決」ではなく、異動など「避ける」方法を。

今すぐ、準備できること

追い詰められたときは、つい自分だけで抱えこんでしまいがちです。

私も過去に経験があります。

「まずは、この環境から離れたい」と思う気持ちが優先するんですよね。

本来、そういったときこそカウンセラーが頼りになります。

しかし…いざそういった辛い境遇になると、自分の中にこもりがちになります。

怖いのは、そのような状態になったとき、

他の人に助けを求めるべきという考え方が一切できなくなることです。

そうなる前に… 今のうちに、カウンセラーの無料登録だけでも済ませておくことがオススメです。

そうすれば、いざというときにパッと連絡を取ることができます。

オンラインカウンセリング

特にお勧めしたいのが、オンラインでのカウンセリングです。

通常、カウンセリングというと、調べて、予約して、当日まで待って…となり、

自分が悩んでいるときにすぐに相談できないことがネックです。

しかし、オンラインでのカウンセリングであれば、すぐに相談できます。

このように、待機しているカウンセラーがいることがその場で分かるので、

今すぐ相談したいと思った時に相談できることが最大のメリットです。

極端な話、上司と話した直後に、相談するというのもアリです。

あるいは、上司と話す前に相談することもできますよね。

ちゃんと話せないかも…

誰かに何かを分かってもらうのは、面倒だったり、もどかしかったりします。

そんな不安はありますが、心配いりません。

極端な話、「上司に不当に扱われている気がするのですが…」という一言だけで入ってもOKです。

カウンセラーはきちんとあなたのことを誘導してくれます。

筋道立てて論理をしっかり説明しなきゃいけないとか、意気込む必要はありません。

信頼できるのかな…

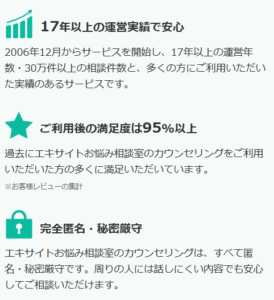

そもそもどこかの会社が「信頼できるのか」ということについては、判断が難しいところです。

しかし、一つの指標として考慮できるのは「企業としての営業年数」です。

たとえば≫【エキサイトお悩み相談室】![]() であれば、17年以上の運営実績があります。

であれば、17年以上の運営実績があります。

企業として、あるひとつの業態を長年続けるのは優しいことではありません。

「時の試練」に耐えているかということについては、カウンセリングの会社を選ぶ上では大事なポイントです。

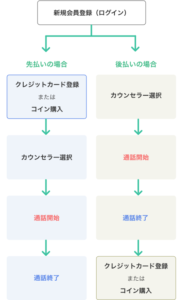

どうやって申し込むの?

オンラインのカウンセリングを受けたことが無ければ、流れがイメージしにくいですよね。

たとえば≫【エキサイトお悩み相談室】![]() では、以下のような申し込みの流れになっています。

では、以下のような申し込みの流れになっています。

前払いのところも多いかと思いますが、このように「後払い」も選択できます。

ただ、後払いにしてしまうと、長時間通話になったときに通話が途中で切れることもあるようです。

落ち着いて利用したい場合、クレジットカードがおすすめです。

料金について

今回お話ししている≫【エキサイトお悩み相談室】![]() については、料金はカウンセラーによって異なります。

については、料金はカウンセラーによって異なります。

たとえば以下のカウンセラーですと、料金は1分あたり231円となっています。

(ちなみに「待機中」とありますが、待機通知を受け取ることができます)

ちなみにカウンセラーの「相場の値段」ですが、これは難しいところです。

大体1時間1万円程度だと見積もると良いかと思います。

そうすると、1分あたり167円くらいですね。

ただ、「すぐに・どこでも・いつでも相談できる」というメリットを踏まえると、200円前後は高くないかと思います。

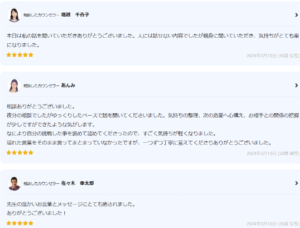

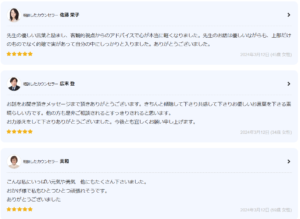

レビューについて

以下では実際に利用された方のコメントが掲載されています。

(これは一部ですが、他にもたくさん紹介されています。)

まとめ

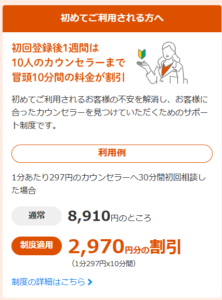

初めて利用する場合、10人のカウンセラーまで冒頭10分間の料金が割引されるようです。

もし今相談したいという気持ちがあれば、≫【エキサイトお悩み相談室】からカウンセラーが見つかるかと思います。

自分が追い詰められたときに備えるため、今のうちに無料登録だけでも済ませておきましょう。

登録だけなら無料ですし、いざというとき、あなたのメンタルは多少のお金よりも守らないといけないものです。